会社分割における労働契約の承継について

会社分割と労働者保護についてYouTubeで配信しています。

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

会社分割とは、事業に関する権利義務の全部又は一部を分割契約又は分割計画に定めた範囲で“包括的に”ほかの会社へ承継する、組織再編の手法です。事業に従事していた社員も、分割契約に従って吸収先に移動することになります。

しかし、勝手に勤務条件を変えると社員が不利益を受けるおそれもあるため、一定の保護手続きが設けられています。

本記事では、会社分割における労働契約の承継手続きの流れや、注意点を解説していきます。ぜひご覧ください。

目次

会社分割における労働契約の承継

会社分割では、分割契約等で承継の定めがある者については、労働契約がそのまま“承継会社”または“新設会社”に引き継がれます。一般的に、承継事業に従事する労働者(主従事労働者)が承継対象となります。

一方、分割契約等に定めがない者は、分割会社に残ることになります。

ただし、会社間で勝手に決めると労働者に不利益が起こりかねないため、労働契約承継法で一定の保護手続きが定められています。具体的には、労働者との協議、労働者や労働組合への通知、労働者による異議申立てなどです。

会社はこれらの手続きをしっかり理解し、適切に対応していくことが重要です。

主従事労働者の範囲

主従事労働者とは、分割契約の締結日または作成日時点で、承継事業を主に担っている者をいいます。また、主従事労働者に該当するかどうかは、承継される事業ごとに判断します。

承継事業だけでなく他の事業にも従事している場合は、それぞれの事業に従事している時間や役割、業務の量や質などから総合的に判断し、主従事労働者にあたるか決定します。

また、人事・総務部や経理部などの間接部門に従事する労働者もポイントです。

これらの労働者も、承継事業をメインに担当していたのであれば、主従事労働者に該当します。

一方、複数の事業を担当していた場合、それぞれに従事していた時間や役割などから総合的に判断する必要があります。

例えば、人事部なら各事業部の社員数、経理部なら各事業で扱う金銭の額、受付課なら各事業部への来客数などが判断材料となるでしょう。

労働契約承継法で定められる手続き

労働契約承継法とは、会社分割によって他社へ承継される労働者や、元の会社に残留する労働者を保護するための法律です。

分割後は、それまでの担当業務から引き離され、慣れない業務への従事を余儀なくされる可能性があります。このような不利益から労働者を守るため、労働契約承継法では、協議や異議申立てなどの手続きが定められています。以下で流れを詳しくみていきましょう。

①労働者の理解と協力を得る努力(7条措置)

会社分割が円滑に進むよう、労働者の理解と協力を求める手続きです。

具体的には、会社分割を行う背景や理由について、労働組合または過半数代表者(労働者の過半数を代表する者)と協議を行います。そのほか、主従事労働者の判断基準、労働契約の承継などについても協議すると良いでしょう。

なお、7条措置の対象は“全労働者”であり、正社員・パート・アルバイトなどの雇用形態は問いません。

実施時期は、次項の「5条協議」を開始するときまでとされています。

7条措置についてより詳しく知りたい方は、以下のページもご覧ください。

②労働者との協議(5条協議)

承継対象者と個別に協議を行い、意見を聴取する手続きです。

まず、会社分割後の勤務先や、労働契約の履行の見込みなどを労働者へ説明します。その後、本人の意見を聴取したうえで、労働契約の承継の有無や、会社分割後の業務内容などについて協議を行うのが一般的です。

なお、合意書の作成は義務付けられていませんが、トラブルを避けるため、協議内容は書面に残しておくと安心です。

実施時期は、次項の「2条通知」の通知期限日までに十分な協議ができるよう、余裕をもって行う必要があります。

5条協議についてさらに詳しく知りたい方は、以下のページもご覧ください。

③労働者及び労働組合への通知(2条通知)

会社分割の概要について、労働者や労働組合へ通知する手続きです(2条通知)。

これは、後に労働者が、会社分割について異議申立てを行うかどうかの判断材料とするためです。

通知は、以下の期限までに行う必要があります。

- 株式会社で株主総会を要する場合、分割契約等を承認する株主総会の日の15日前

- 株式会社で株主総会が不要な場合、分割契約等の締結日または作成日から2週間

- 合同会社の場合、分割契約等の締結日または作成日から2週間

もっとも、上記は「法律上の通知期限」なので、より早い段階で通知すべきでしょう。

例えば株式会社の場合、「契約分割等の書面を本店に据え置く日」または「株主総会の招集通知を発する日」のうち、いずれか早い日に通知するのが望ましいとされています。

通知対象者

2条通知の対象となるのは、以下の労働者です。

- 承継事業に主として従事していた者(主従事労働者)

- 承継事業には従事していないが、分割契約等で労働契約を承継する旨の定めがある者(承継非従事労働者)

なお、正社員だけでなく、パートや契約社員なども対象です。

これらの労働者は、会社分割による影響が特に大きいといえます。労働者の異議申出が認められるケースもあるため、漏れなく通知することが重要です。

通知事項

2条通知の通知事項には、以下のようなものがあります。

- 分割契約等で、当該労働者が「承継会社等に承継される旨」が記載されているかどうか

- 当該労働者が異議申出できる期限日

- 当該労働者が「主従事労働者」と「承継非主従事労働者」のどちらにあたるのか

- 分割後の分割会社及び承継会社等の基本情報

- 分割後に当該労働者が従事する業務内容、就業場所、その他の就業形態

- 分割後における、分割会社及び承継会社等の債務履行の見込みについて

- 異議申出ができる旨とその方法

- 労働契約は包括的に承継されるため、労働条件はそのまま維持されること

特に「債務履行の見込み」については、十分な説明が求められます。会社分割を行うと、労働者は、「業績不振なのではないか」「賞与はきちんと支払われるのか」など様々な不安を抱く可能性があるためです。

債務履行の見込みについての説明が不十分な場合、労働者から異議申立てが行われる可能性が高くなるため注意が必要です。

書面による通知義務

労働者に通知する際は、書面を交付することが義務付けられています。電子メールやホームページへの掲載、USBなどの記録媒体の使用は認められません。

また、書面を郵送する場合、通知期限日までに労働者の手元に到達する必要があります。

ただし、通知書に労働者の署名は必要ないため、ファックスで送ることは可能です。

書面による通知を義務付けるのは、全労働者の手元に確実に届けるとともに、後にトラブルが発生し、労働者の地位が危ぶまれるのを防ぐためです。

また、労働者は、書面を確認することで新たな疑問が生じ、事前に解消できる可能性もあります。

適切な方法で通知しなかった場合、労働契約の承継(又は分割会社への残留)の効力が争われる可能性があるため注意が必要です。

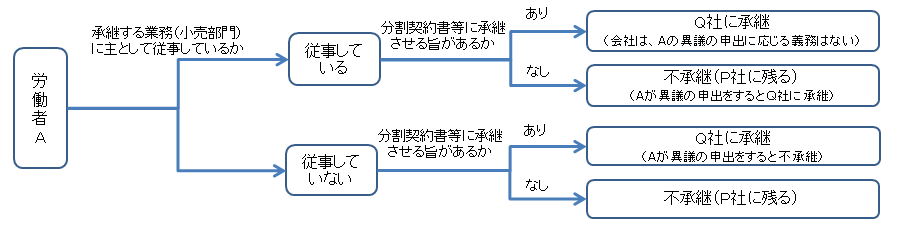

労働者による異議申立と効力

通知内容に不服がある以下の労働者は、会社に対して異議を申し立てることができます。

- 主従事労働者だが、分割計画上、労働契約を承継する定めがない者

- 非主従事労働者だが、分割計画上、労働契約を承継する定めがある者

それぞれ異議申立てにより、労働条件を維持したまま労働契約が承継される、又は分割会社に残留するという効果が発生します。以下の図でご確認ください。

異議申立ては、労働者の担当業務が強制的に変更されてしまうのを防ぐための手続きです。慣れた業務を手放すことは大きな不利益につながるため、このような保護手続きが設けられています。

なお、異議申立てには、必要事項を記入した「異議申立書」を提出してもらうのが一般的です。厚生労働省のホームページでサンプルを確認できますので、参考にしましょう。

異議申出期限

異議申出の期限は、以下の範囲内で分割会社が自由に決めることができます。

- 株主総会の承認が必要な場合

→通知日から株主総会開催日の前日まで - 株主総会の承認がいらない場合、または合同会社の場合

→通知日から会社分割の効力発生日の前日まで

ただし、労働者に十分な検討時間を与えるため、異議申出の期限は通知日から最低13日間空けることが義務付けられています。

また、異議申出は労働者を保護するための制度なので、異議申出がなされたこと(又はなされようとしていること)を理由に、分割会社が当該労働者を不利益に扱うことは認められません。

労働協約の承継

労働協約の債務的部分については、分割契約等に記載することで、承継会社等に引き継ぐことができます。ただし、分割会社と労働組合の間(労使間)で合意があることが前提です(労働契約承継法6条2項)。

債務的部分とは、使用者と労働組合の間の個別ルールのことです。例えば、ユニオンショップ協定・組合事務所の設置・団体交渉の規定・非組合員の範囲などが挙げられます。

これらは分割会社の“権利義務”にあたるため、承継の対象に含まれています。

一方、賃金や労働時間などの規範的部分や、債務的部分のうち労使間の合意がない部分については、当該労働組合員の労働契約が承継されれば、承継会社でも同一の労働協約が締結されたとみなされます(労働契約承継法6条3項)。

したがって、承継会社には、「既存の労働協約」と「分割会社の労働協約」の2つが併存する可能性があります。

会社分割における労働契約に関する留意点

転籍・出向の場合

労働契約の「承継」ではなく、「転籍合意」の手法をとることもできます。転籍合意は、労働者から個別に合意を得たうえで、承継会社に労働者を転籍させる手続きです。

つまり、労働者は分割会社を退職し、承継会社と新たな雇用契約を結ぶことになります。

ただし、転籍合意の場合も、会社分割に関する協議(5条協議)や、決定事項の通知(2条通知)などの流れを省略することはできません。

また労働契約の承継と同じく、労働条件は基本的にそのまま承継会社へ引き継がれます。さらに、労働者は異議申立ても可能ですので、注意しましょう。

なお、分割会社と承継会社それぞれと雇用契約を結ぶ「出向」という手法もありますが、この場合も、5条協議や2条通知の手続きを省略することはできません。

会社分割に伴う労働条件の引き下げ

承継対象者の労働契約はそのまま維持されるため、承継先の労働条件と異なることがあります。

この場合、承継会社に複数の労働条件が混在して管理が難しくなるため、分割契約などで労働条件を統一しておくのが一般的です。

労働条件の引き下げは「不利益変更」にあたるため、会社が一方的に行うことはできません。基本的には、労働者から個別に合意を得ることが必要です。

ただし、以下の要素を考慮し、労働条件の引き下げが相当といえる場合、就業規則の変更によって統一を図れる可能性があります。

- 労働者が受ける不利益の程度

- 労働条件の変更の必要性

- 変更後の就業規則の内容の相当性

- 労働組合との交渉の状況

- その他就業規則の変更に係る事情

就業規則の変更では、必ずしも労働者側の合意は必要ありませんが、トラブルを避けるため、説明や協議は十分行うのが良いでしょう。

会社分割を理由とした解雇

会社分割で部署などを統合すると、余剰人員が生じる可能性があります。その場合、整理解雇による人員削減を検討することもあるでしょう。

しかし、解雇は使用者が自由に行えるものではなく、解雇に相当する合理的な理由が必要です(労働契約法16条)。具体的には、行為の内容や回数、故意や過失の有無、会社が被った被害の程度などを考慮し、解雇の妥当性を判断します。

よって、「組織再編によって余剰人員が生じた」というだけでは、当然に解雇が認められる可能性は低いでしょう。

人員削減が必要な場合、まずは配転・希望退職・退職勧奨を行うなど、解雇を回避する努力が必要です。

企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ

企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※

企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません。

受付時間:平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある