退職証明書とは|記載事項や離職票との違いなどを解説

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

労働者が退職する際、会社は「退職証明書」の発行を求められることがあります。退職証明書は労働者にとって重要な書類なので、依頼があれば速やかに対応しなければなりません。

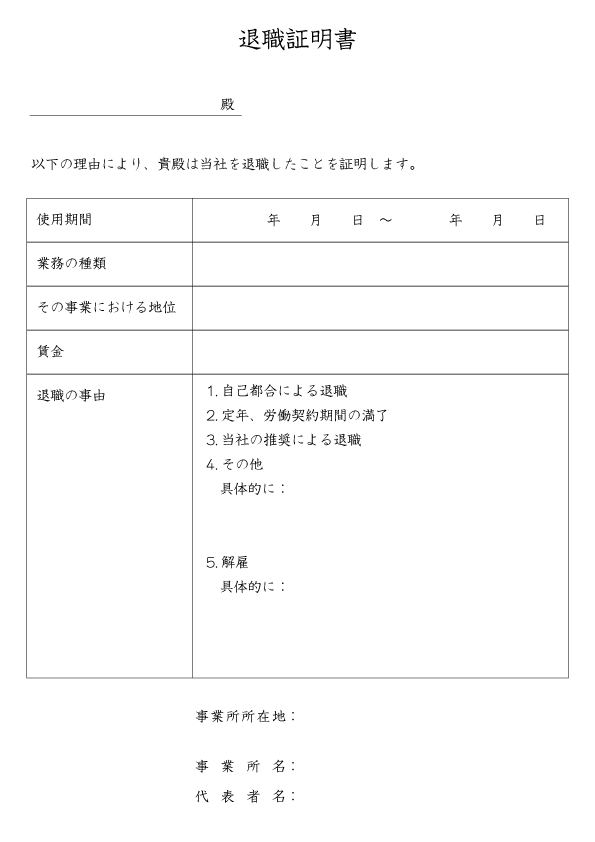

本記事では、退職証明書の作成方法や作成時の注意点、離職票などとの違いについて詳しく解説します。証明書のサンプルも載っていますので、ぜひご活用ください。

目次

退職証明書とは

退職証明書とは、労働者が退職した事実などを会社が証明するための書類です。主に転職先や役所の手続きで必要となります。

労働者が希望する場合、会社は退職後速やかに退職証明書を発行することが義務付けられています(労基法22条1項)。発行を拒否すれば罰則の対象となるため、必ず応じましょう。

一方、労働者から依頼がなければ発行する必要はありません。

なお、退職証明書に指定の書式はないため、サンプルなどを参考に会社側が作成することになります。

退職証明書の交付が必要なケース

退職証明書が必要なのは、以下の場面です。

- 転職先企業から提出を求められたとき

- 国民年金や国民健康保険の加入手続きを行うとき

- ハローワークで失業保険の給付手続きを行うとき

これらの場面では、労働者が退職済であることを確実に証明する必要があるため、退職証明書が用いられます。

もっとも、国民年金や失業保険の手続きでは、「資格喪失証明書」や「離職票」を提出するのが基本ですが、発行に時間がかかるため、退職証明書で対応することがあります。

退職証明書を発行しない場合の罰則

退職証明書の発行は義務ですので、応じなければ違法となります(労基法22条)。

罰則として、以下の行為をした事業主には30万円以下の罰金が科せられます(労基法120条1項1号)。

- 退職証明書の発行を拒否した

- 正当な理由なく発行を遅らせた

- 労働者が求めていない項目を記載した

【テンプレート付き】退職証明書の記載事項

退職証明書に記載する項目は、労働基準法22条で以下のように定められています。

- 使用期間

- 業務の種類

- その事業における地位

- 賃金

- 退職の事由(または解雇理由)

このうち、労働者が希望する項目のみ記載するのが基本です。テンプレートを交えながら、以下でそれぞれ詳しくみていきましょう。

①使用期間

使用期間とは、労働者が会社に在籍していた期間を指します。

書き方は「〇年間」などではなく、いつからいつまで在籍していたのかがわかるよう、具体的な日付で記載するのが良いでしょう。

なお、本採用前の試用期間や休職期間を含めるかどうかは、会社の任意となります。

また、退職日まで有給休暇を取得した場合、最終出勤日ではなく退職日までをカウントします。

②業務の種類

業務の種類とは、労働者が担当していた職種をいいます。「事務職」「営業職」「販売職」など簡潔な内容で問題ありません。

部署異動が多かった場合、直近3年間の担当職種を記載します。また、それぞれを担っていた期間も一緒に記載しましょう。

③事業における地位

事業における地位とは、退職日時点でのポジションをいいます。役職者であれば「部長」や「マネージャー」、それ以外であれば「一般社員」などと記載します。

また正社員以外の方は、アルバイトやパート、契約社員などの雇用形態を記載するのが一般的です。

なお、入社後の経歴の詳細は不要なので、最終的なポジションのみを記載するようにしましょう。

④賃金

賃金は、退職時の月給を記載するのが一般的です。具体的には、基本給に「役職手当」や「通勤手当」などの各種手当を加えた金額となります。また手取り額ではなく、社会保険料や税金を含めた総支給額を記載します。

一方、アルバイトのように時給制の場合、直近3ヶ月の支給額を記載することが多いです(3月分15万円、4月分12万円、5月分13万円など)。

なお、賃金は転職先で給与額に影響する可能性があるため、どこまで記載するかは労働者ときちんと話し合うことをおすすめします。

⑤退職の事由

「退職の事由」(労働基準法22条1項)とは、労働者としての身分を失った原因を示すものです。

例えば、次のようなものを記載します。

- 自己都合による退職

- 退職勧奨に応じたことによる退職

- 定年による退職

- 解雇

このうち「解雇」の場合は、別紙などに詳細な理由を記載するようにしましょう。

ただし、労働者が希望しないときは記載してはいけません。整理解雇であれば労働者に非がないことの証明になりますが、それ以外は転職活動などで不利になることがあるため、記載するかは労働者にきちんと確認しましょう。

「退職事由」や「解雇事由」、「定年」について詳しく知りたい方は、以下の各記事をご覧ください。

退職証明書・離職票・離職証明書の違い

退職証明書と混同しやすいのが、以下の2つです。

- 離職票

- 離職証明書

では、具体的に退職証明書とどんな違いがあるのか、以下で詳しくみていきましょう。

離職票との違い

離職票は、ハローワークで求人を申し込んだり、失業保険の給付を申請するときに使用します。正式名称は「雇用保険被保険者離職票」です。

退職証明書との違いは、発行元が「ハローワーク」だということです。よって、労働者が離職票を希望する場合、会社は必要書類をハローワークに提出し、発行を待つことになります。

離職票は転職先が決まっていれば基本的に不要なので、発行するかは労働者に確認します。

ただし、退職時の年齢が59歳以上の場合、本人の意思にかかわらず離職票の発行が必要です。

離職証明書との違い

離職証明書とは、離職票の発行申請のため、会社がハローワークに提出する書類です。提出期限は、労働者が退職した日から10日以内です。

離職証明書は失業保険の給付などにもかかわる“公的な書類”であり、退職証明書は会社が独自に作成する書類となります。

退職証明書を作成する際の注意点

退職証明書を作成する際は、以下の点に注意しましょう。

- 労働者が希望していない事項は記載しない

- 退職後2年間は発行義務がある

- 離職証明書の内容と矛盾しないようにする

それぞれ詳しく解説していきます。

労働者の希望しない事項は記載してはいけない

退職証明書には、労働者の希望しない事項を記載してはなりません(労基法22条3項)。

作成時は、退職者と記載事項についてしっかり擦り合わせをすることが重要です。それにより、「必要事項が漏れていた」「余計なことまで書かれていた」などのトラブルを回避できますし、再発行の手間も省くことができます。

退職から2年間は再発行依頼に応じる必要がある

会社側に課せられている退職証明書の発行義務は、2年で時効にかかります。つまり、退職日から2年が経過するまでは、労働者は何回でも証明書の申請が可能であり、会社は必ずこれに応じなければなりません。

なお解雇の場合には、解雇するまでは解雇理由証明書を発行し、解雇後は退職証明書に解雇事由を記載して発行することになります。

離職証明書の内容と矛盾がないようにする

退職証明書と離職証明書には、退職日や賃金、退職理由など、重複する項目がいくつかあります。

どちらも事実を記載するだけですが、人的ミスも考えられるため、作成後はそれぞれの内容に相違がないか確認すると安心です。

企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ

企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※

企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません。

受付時間:平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある