産業医の選任義務とは|罰則や選任の流れ・注意点などを解説

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

従業員数が50人以上の事業場では、産業医を選任することが義務付けられています。

産業医は労働者の健康や職場の安全を守るために欠かせない存在なので、事業者は自社に合った産業医を選ぶことが重要です。

ただし、選任すべき産業医の人数や種類は、事業場の規模によって異なります。また、産業医の選任には期限があるため、スピーディーな対応が求められます。

そこで本記事では、産業医の選任義務の内容、選任から届出までの流れ、産業医を選ぶ際の注意点等について詳しく解説していきます。

目次

産業医の選任義務

常時50人以上の従業員を使用する事業場では、産業医を選任することが義務付けられています(労働安全衛生法13条)。

産業医とは、従業員の健康管理や職場環境改善を図るため、専門的立場から企業に助言・指導を行う医師のことです。

例えば、以下のような業務を行います。

- 長時間労働を行う従業員への面接指導

- 健康診断結果に基づく適切な措置の検討

- 安全衛生教育の実施

- 健康教育や健康相談などの労働者の健康保持促進を図るための措置に関すること など

産業医を選任することで、従業員の健康維持につながるほか、労災の発生リスクを抑えたり、1人1人の健康意識を高めたりする効果もあります。

なお、産業医は選任義務が発生した日から2週間以内に選任し、速やかに所轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。

産業医の選任が必要な事業場と人数

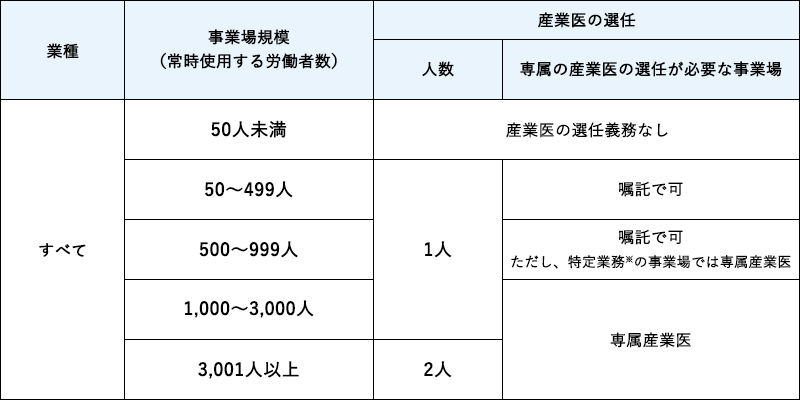

産業医の選任義務は、事業場の規模によって異なります。

具体的には、

●常時使用する従業員が50~3000人 → 1人以上

●常時使用する従業員が3000人以上 → 2人以上

の産業医を選任しなければなりません。従業員数50人未満の事業場では選任義務はありませんが、労働者の健康維持のため、選任することが望ましいとされています。

なお、「事業場」とは場所的概念によって決定すべきものであるため、支部・支店・工場等ごとに選任義務が課されます。例えば、本社に300人、A支部に50人の従業員がいる場合、それぞれ1名以上の産業医の選任が必要です。

また、「常時使用する従業員」とは、正社員・アルバイト・パート等の名称にかかわらず、常態的に雇用される者をいいます。

専属産業医と嘱託産業医の違い

産業医の形態は、「専属産業医」と「嘱託産業医」の2つあります。

業務内容は同じですが、働き方に違いがあります。また、事業場の規模によってどちらの産業医を選任するかが決められています。

専属産業医

1つの事業場専属の産業医で、基本的に他の事業場との兼任はできません。

従業員が1000人以上(有害業務は500人以上)の場合、専属産業医を1人以上選任しなければなりません。また、従業員が3000人以上と大規模な場合、業務内容も増えるため2人以上の専属産業医の選任が必要です。

嘱託産業医

“非常勤”の産業医で、事業場への訪問頻度も少ないのが特徴です。そのため、他の事業場や職場との兼任も可能です。

例えば、所属する病院で医師として働きながら、月1回ほど事業場に訪問するケースです。

従業員が50~999人の場合(有害業務で500人以上の場合を除く)、嘱託産業医を1人以上選任する必要があります。

産業医を選任する流れ

産業医を選任する際は、以下の流れで進めるのが一般的です。

- 産業医の候補者を探す

- 産業医に依頼する業務を決める

- 契約を締結する

- 労働基準監督署へ届け出る

①産業医の候補者を探す

産業医の探し方としては、以下の3つが一般的です。

- 近隣の医療機関や検診を依頼している機関に相談する

- 地域の医師会に問い合わせる

- 産業医紹介サービスを利用する

- 同業他社や近隣の会社で選任している産業医を紹介してもらう

病院や医師会に直接問い合わせる場合、地域に根差した近隣の医師に依頼できるため、従業員も安心しやすいといえます。ただし、基本的に直接契約となるため、契約手続き等は自社で対応しなければなりません。

産業医紹介サービスを利用すれば、契約手続きや条件交渉を代行してもらえる可能性がありますが、その分費用が高額になりやすいため注意が必要です。

②産業医に依頼する業務を決める

産業医の職務は、労働安全衛生規則14条1項において以下の9つが定められています。

- ①健康診断の実施とその結果に基づく措置

- ②長時間労働者に対する面接指導やその結果に基づく措置

- ③ストレスチェックの実施と、高ストレス者への面接指導やその結果に基づく措置

- ④作業環境の維持管理

- ⑤作業の管理

- ⑥その他労働者の健康管理全般

- ⑦健康教育、健康相談、労働者の健康の保持増進のための措置

- ⑧労働者の健康障害の原因の調査、再発防止措置

また、上記の他にも、産業医は以下の業務を行うことが義務付けられています。

- ①月1回の職場巡視(業務内容や作業環境等の安全性をチェックすること)

- ②衛生委員会への参加

産業医の職務については、それぞれ以下のページで詳しく紹介しています。

③契約を締結する

産業医との契約は、業務委託契約の形で行われるのが一般的です。契約書には、以下のような事項を記載します。

- 職務内容

- 報酬の金額や支払い方法

- 契約の有効期間

- 契約の解除について

- 情報の取り扱い

どのような業務を依頼するかは、会社の規模や事業内容等によって異なります。労働安全衛生規則14条1項で定められた9項目を基準に、自社に必要な業務を具体的に定めましょう。

もっとも、契約書の作成には法的知識が必要ですし、漏れがあると後々トラブルになりかねません。弁護士に相談することも検討しましょう。

④労働基準監督署へ届け出る

産業医の選任後は、「産業医選任報告書」を作成し、速やかに所轄の労働基準監督署へ届け出なければなりません。産業医選任報告書には、以下のような事項を記入します。

- 事業場の名称や所在地、事業内容

- 常時使用する従業員数

- 産業医の氏名や生年月日

- 産業医の選任年月日

- 専属の別(他の事業場に勤務しているかどうか)

- 専任の別(他の業務を兼務しているかどうか)

- 医籍番号等

- 前任者の氏名や辞任・解任年月日

なお、2025年1月より、産業医の選任報告は電子申請が原則義務化されました。そのため、基本的に事業者は厚労省のサイト(e-Gov)から選任結果を報告する必要があります。

産業医を選任する際の注意点

産業医を選任する際は、以下の3点に留意する必要があります。

- 産業医の選任・届出は14日以内に行う

- 産業医の選任には一定の基準がある

- 法人の代表者等は産業医に選任できない

産業医の選任・届出は14日以内に行う

産業医は、選任義務が生じた日から14日以内に選任しなければなりません。また、選任後は遅滞なく所轄の労働基準監督署へ届け出る必要があります。

もっとも、従業員が50人を超えてから産業医を探し始めるとかなりのタイトスケジュールとなるため、従業員が増える見込みがある場合は早めに準備することをおすすめします。

また、それまで契約していた産業医が辞任した場合も、新たな産業医を選任し、労働基準監督署へ届け出る必要があります。

産業医の選任には一定の基準がある

産業医として選任できるのは、「労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者」と法律で定められています(労働安全衛生法13条)。つまり、医師免許を持っていれば誰でも産業医に選任できるというわけではありません。

具体的には、以下のいずれかの要件を満たす者のみが産業医になることができます。

- ①厚生労働大臣が指定する機関(日本医師会、産業医科大学)が行う研修を修了した者

- ②産業医の養成課程を設置している産業医科大学その他の大学で、厚生労働大臣が指定するものにおいて当該過程を修めて卒業し、その大学が行う実習を履修した者

- ③労働衛生コンサルタント試験(試験区分は保健衛生)に合格した者

- ④大学において労働衛生を担当する教授、助教授、常勤講師の職にある者、または経験者

法人の代表者等は産業医に選任できない

法人や事業場の代表者自らが、当該事業場の産業医を兼務することは認められません。

これは、代表者は労働者の健康管理よりも“経営上の利益”を優先してしまうおそれがあるためです。

産業医に選任できない「代表者」とは、具体的には以下のような者です。

- 代表取締役

- 医療法人または社会福祉法人の理事長

- 病院または診療所の院長

- 老人福祉施設の施設長

産業医の選任を怠った場合の罰則

産業医の選任義務に違反した場合、事業者は「50万円以下の罰金」が課せられる可能性があります(労働安全衛生法120条)。

また、選任だけして業務は行わせない、いわゆる「名義貸し」の場合も同じ罰則が適用されます。

例えば、月1回の職場巡視を行わない、長時間労働者に面接指導を行わない、健康診断の結果報告書に署名・捺印するだけなど産業医としての義務を果たしていない場合、名ばかりの産業医(名義貸し)と判断される可能性が高いです。

企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ

企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※

企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません。

受付時間:平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある