最低賃金制度とは|目的や企業の義務、罰則などをわかりやすく解説

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

最低賃金とは、使用者が労働者に支払う賃金の最低基準を定めた制度です。法律により、企業は最低賃金以上の賃金を支払うことが義務付けられています。

最低賃金を遵守することは、労働者の生活を守るためにとても重要です。また、最低賃金に違反した企業は、罰則や労働トラブルのリスクを負うため注意が必要です。

本記事では、最低賃金のルールや計算方法、違反した場合の罰則等を詳しく解説していきます。

目次

最低賃金制度とは

最低賃金制度とは、使用者に対し、国が定めた最低額以上の賃金を支払うよう義務付けた制度です。

最低賃金額は年々見直しが行われており、毎年10月1日に改定される可能性があります。そのため、企業も最新情報をチェックしておく必要があります。

なお、労使が合意のうえで最低賃金より低い賃金を取り決めても、その合意は無効となります。仮に最低賃金を下回る金額を支給した場合、企業は最低賃金との差額を支払わなければなりません。

最低賃金に含まれるのは、毎月固定で支払われる「基本給」や「諸手当」のみです。残業代やボーナス、休日・深夜の割増賃金、賞与、通勤手当や家族手当等は除外して計算する必要があります。

ただし、扶養家族の有無にかかわらず従業員に一律で家族手当を支給しているようなケースでは、賃金に算入できる可能性があります。

最低賃金制度の目的

最低賃金法は、労働者の生活の安定と労働力の質的向上等を目的として定められました(最賃法1条)。また、労働者の生活を安定させ労働能率の増進をもたらすことや、労働能力の優れた労働者を採用すること等も目的とされています。

最低賃金制度がないと、労働者は労働の対価に見合わない、非常に低い賃金で働かざるを得なくなります。その結果、生活が安定せず、労働能力も十分発揮できないと想定されます。

このような事態を防ぐためにも、最低賃金は必ず守ることが重要です。

最低賃金の種類

最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の2つがあります。

この2つが同時に適用される場合、使用者はいずれか高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません(最賃法6条)。次項にて、それぞれ解説していきます。

地域別最低賃金

「地域別最低賃金」とは、産業や職種に関係なく、その地域で働く全労働者に適用される賃金です。都道府県ごとに、物価や生活費などを考慮した金額が定められています。

また、正社員、パートやアルバイト、外国人労働者、日雇い労働者などすべての労働者が適用対象となります。

なお、労働者の生計費を考慮するにあたっては、健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮することとされています。

各都道府県の地域別最低賃金の一覧は、厚生労働省のページからご覧になれます。

特定(産業別)最低賃金

特定(産業別)最低賃金は、特定の産業ごとに設定されている最低賃金です。

労使からの申出により、地域別最低賃金よりも高い水準の最低賃金が必要と認められた産業に設定されます。産業としては、鉄鋼業や電子部品業などの“製造業”が多くなっています。

他の産業よりも高い賃金水準を定めることは、企業の魅力アップにつながります。特に人手不足に悩む産業では、アピールポイントとなるでしょう。

最低賃金が適用される労働者

【地域別最低賃金】

雇用形態に関係なく、すべての労働者に適用されます。

ただし、一般の労働者よりも労働能力が著しく低い場合、都道府県労働局長の許可を得ることで最低賃金の減額が認められています。減額の対象となるのは、以下の方です。

- 精神または心身の障害により、労働能力が著しく低い方

- 試みの使用期間中の方

- 認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方

- 軽易な業務に従事する方

- 断続的な業務に従事する方

【特定(産業別)最低賃金】

その産業の「基幹的労働者」に適用されます。一方、以下の方は基幹的労働者にあたらず、最低賃金も適用されません。

- 18歳未満または65歳以上の方

- 雇入れ後一定期間未満で、技能習得中の方

- 当該産業に特有の簡易な業務に従事する方(清掃や片付け、整理など)

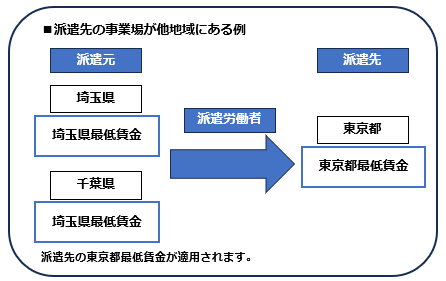

派遣労働者に対する最低賃金

派遣労働者の「地域別最低賃金」は、派遣先の最低賃金が適用されます。そのため、派遣元と派遣先の所在地が異なる場合は注意が必要です。

また、「特定(産業別)最低賃金」の対象となる業種で働く派遣労働者も、派遣先の最低賃金が適用されます。

最低賃金制度の周知義務

使用者は、最低賃金を労働者に周知する義務があります。

具体的には、以下の内容について、「職場への掲示」や「データの共有」といった方法で周知します。

- 最低賃金の対象となる労働者

- 労働者の最低賃金額

- 最低賃金の適用外となる賃金

- 効力発生年月日等

最低賃金の確認方法

最低賃金の計算方法は、賃金の支払い形態によって異なります。次項では、以下の4形態に分けてそれぞれ解説していきます。

- 日給制

- 週給制

- 月給制

- 出来高払制やその他請負制の場合

日給制の場合

日給制の場合、以下の方法で計算します。

日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)

なお、シフト制などで日によって労働時間が異なる場合、1日の所定労働時間は、〈1週間の所定労働時間数÷勤務日数〉で1日当たりの平均を算出します。

また、日額が定められている特定(産業別)最低賃金を適用する場合、以下の方法で計算します。

日給 ≧ 最低賃金額(日額)

所定労働時間についての詳細は、以下のページをご覧ください。

週給制の場合

週給制の場合、以下の方法で計算します。

週給 ÷ 週の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)

また、週ごとに労働時間が異なる場合、週の所定労働時間は、〈4週間の所定労働時間の合計÷4週〉で1週当たりの平均を算出します。

月給制の場合

月給制の場合、以下の方法で計算します。

月給÷1ヶ月の平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

また、月ごとに労働時間が異なる場合、1ヶ月の平均所定労働時間は、〈年間の所定労働時間÷12ヶ月〉で算出します。

出来高払制やその他請負制の場合

出来高払制や請負制の場合、以下の方法で計算します。

出来高級または請負給÷総労働時間≧最低賃金額(時間額)

残業時間等も含めた「総労働時間」で割るため、時間額が低くなりやすい点に注意が必要です。また、出来高給に時間外割増賃金が含まれている場合、割増部分は除外して計算する必要があります。

出来高払制についての詳細は、以下のページをご覧ください。

上記を組み合わせている場合

日給制、週給制、月給制を組み合わせている場合、それぞれの時間額を算出し、それらを合計したものと最低賃金額を比較します。

最低賃金を下回った場合の罰則

使用者が最低賃金を下回る賃金を支給した場合、最低賃金法違反となり、最低賃金との差額を支払う必要があります。

また、「地域別最低賃金」を下回った場合は50万円以下の罰金(同法40条)、「特定(産業別)最低賃金」を下回った場合は30万円以下の罰金(労基法120条)が科せられる可能性があります。

企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ

企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※

企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません。

受付時間:平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある