【2025年6月】職場における熱中症対策の義務化|対策例や罰則など

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

2025年6月より、一定の条件を満たす企業では熱中症対策の実施が義務となりました。近年、日本の夏は記録的な暑さを記録しており、熱中症リスクも急激に高まっています。

熱中症による労働災害や死亡災害を防ぐため、企業は適切な処置や初期対応についてしっかり理解しておくことが重要です。

本記事では、熱中症対策が義務付けられた背景、義務の対象となる企業、熱中症対策の具体例などについて詳しく解説していきます。

目次

【2025年6月施行】職場における熱中症対策の義務化

2025年6月1日に「改正労働安全衛生規則」が施行され、職場における熱中症対策が義務化されました。

企業に求められる対応としては、

- 熱中症の疑いがある労働者がいる場合、速やかに報告する体制を整備し、当該体制を周知すること

- 熱中症が生じるおそれがある作業を行う場合、あらかじめ熱中症の悪化防止のための措置を定め、周知すること

の2つが挙げられます(規則612条の2)。

これらの義務が課せられるのは、一定の基準を満たす環境で労働者に作業を行わせるすべての企業です。屋外や高温の場所で労働者に作業を行わせる場合、義務の対象となる可能性が高いため注意しましょう。

労働安全衛生規則改正により熱中症対策が義務化された背景

- 地球温暖化による熱中症リスクの急増

地球温暖化の影響もあり、近年の夏は記録的な暑さが続いています。それに伴い、熱中症になる労働者も急増していることから、対策の強化が図られました。 - 死傷者数の増加

2024年には、職場で熱中症となった労働者1257人のうち、31人が死亡しています。適切な処置を促し重篤化を防ぐため、今回の改正に至りました。 - 初期対応の遅れ

熱中症による死亡災害の原因は、ほとんどが「初期症状の放置」や「対応の遅れ」とされています。

改正前も「塩及び飲料水の常備」は義務付けられていましたが、熱中症の早期発見や重篤化の防止を図るため、初期対応に関する規定が明確化されました。

熱中症対策を怠った企業への罰則

熱中症対策を怠った場合、企業には以下のリスクがあります。

- 都道府県労働局長または労働基準監督署長から使用停止命令を受ける

- 作業の全部または一部の停止

- 建設物等の全部または一部の使用の停止または変更

- その他労働災害を防止するため必要な措置

(労働安全衛生法98条1項、22条第2号、27条第1項)

- 罰則の対象となる

- 熱中症対策義務に違反した者は「6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」

- 法人は「50万円以下の罰金」

(労働安全衛生法119条1項第1号、22条第2号、27条第1項)

熱中症対策義務化の対象となる作業

熱中症対策が義務付けられる作業には、以下のような基準があります。

| 作業環境 | WBGT28度以上または気温31度以上の環境での作業 |

|---|---|

| 作業時間 | 連続1時間以上または1日4時間以上の実施が見込まれる作業 |

WBGT値とは、熱中症リスクを表すいわゆる「暑さ指数」のことです。基本的に現場で計測するのが望ましいですが、実測が難しい場合は環境省の熱中症予防サイト等で現在のWBGT値を確認できます。

熱中症リスクが高い作業例としては、

- 建設業

- 警備業

- 工場や倉庫での製造業

- 運送業

- 外回りが多い営業職

などが代表的です。

作業内容や作業場所(屋外か屋内か)は問わないため、上記の基準を超える作業を実施するすべての企業が熱中症対策を行う必要があります。

熱中症対策義務化の内容

熱中症対策の流れは、「見つける」→「判断する」→「対処する」が基本となります。これらの対応を迅速に行うことで、熱中症の労働者を早期に発見し、重症化を防止することにつながります。

具体的には、以下のような対応が求められます。

- 報告体制の整備

- 実施手順の作成

- 関係者への周知

報告体制の整備

熱中症の自覚症状がある労働者や、熱中症の疑いがある者を発見した労働者が、その旨をスムーズに報告できるような体制を整備します。誰にどのようなルートや方法で報告するのかを明確化しておきましょう。

なお、熱中症が疑われる症状には以下のようなものがあります。

| 自覚症状 | めまい、頭痛、吐き気、倦怠感、高体温、筋肉痛、筋肉の硬直、不快感など |

|---|---|

| 他覚症状 | ふらつき、生あくび、痙攣、失神、大量の発汗など |

熱中症の早期発見のためには、以下のような取り組みも効果的です。

- 職場巡視:作業場を定期的に見回り、労働者の様子を確認する

- バディ制の導入:2人1組で作業を行い、お互いの体調を定期的に確認する

- ウェアラブルデバイスの活用:体温や心拍数を計測できる機器を身に付ける

- 定期報告:現場の責任者と労働者の間で、体調について定期連絡を行う

実施手順の作成

熱中症の疑いがある労働者を見つけた際には、症状の悪化を防ぐため、すぐに応急処置を行う必要があります。いざというときにスムーズに動けるよう、必要な措置の手順はマニュアル化しておくことが重要です。

マニュアルには、以下のような事項を記載します。

- 緊急連絡先や緊急搬送先の情報(氏名、電話番号、住所など)

- 必要な措置の手順や内容

- ①作業からの離脱と涼しい場所への移動

- ②身体の冷却(服を緩め、氷枕や保冷剤で首筋・わき・足の付け根などを冷やす)

- ③医療機関への搬送(意識がない、返答がない、自力で水分を摂れない等の場合)

なお、上記の手順は一例にすぎないため、現場の実態を踏まえた内容で作成することが重要です。

関係者への周知

熱中症対策の内容(報告体制や実施手順)は、あらかじめ関係者にしっかり周知する必要があります。また、注意すべき自覚症状や他覚症状についても周知しておくと良いでしょう。

周知方法としては、以下のものが挙げられます。

- 朝礼やミーティングでの共有

- 作業場、休憩室、更衣室など目につきやすい場所への掲示

- 一斉メールや社内イントラネットによる通知

周知対象は、熱中症のリスクが大きい作業を行うすべての者とされています。よって、自社の労働者だけでなく、同一現場で作業にあたる“一人親方”なども周知対象となります。

企業が取り組むべき熱中症対策の具体例

熱中症対策の効果を高めるには、まずは現状のWBGT(暑さ指数)を確認し、実態に即した熱中症対策に取り組むことが重要です。具体的な対策方法について、以下で解説していきます。

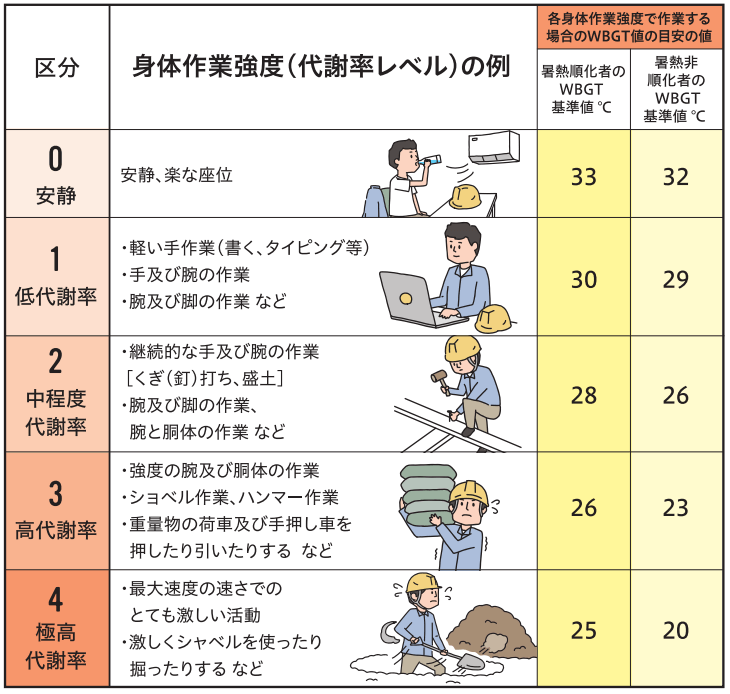

WBGT基準値(暑さ指数)の把握

WBGT値とは、暑熱環境における人体へのストレス度合を示した数値(暑さ指数)のことです。

気温だけでなく、湿度、輻射熱、風速などの要素も考慮されるため、例えば気温は低くても、湿度が高ければWBGT値が上昇する可能性があります。

また、環境省が定める“熱中症リスクが高まるライン”のことを、WBGT基準値といいます。

事業主は、まず下表をもとに自社の作業場における熱中症リスクを評価します。WBGT値が基準値を超える場合は、

- 冷房を強めWBGT値の低減を図る

- 身体作業強度の低い作業に切り替える

などの取り組みにより、熱中症リスクを抑えることが求められます。

それでも基準値を上回る場合、作業環境の管理や作業管理、健康管理などを実施します。

作業環境の管理

WBGT値を低減させ、熱中症を予防するため、作業環境の改善を図ります。例えば、以下のような取り組みが考えられます。

- 簡易な屋根やブラインドの設置による遮光

- 使用していない機械の電源を切る

- 湯気や熱気を換気扇で逃がす

- 建物外壁への熱交換塗料の塗布

- 窓への遮光フィルムの貼付

- ミストシャワーの設置

- 冷房設備のある休憩室の設置

- 冷却グッズの配布 など

新たな整備を導入するのが難しい場合、比較的気温が低い朝や夕方に打ち水をするだけでも、暑熱環境の緩和につながります。

作業管理

- 作業時間の短縮など

WBGT値が高い場合、作業時間の短縮や変更、休憩時間の延長、こまめな休憩の確保など、臨機応変な対応を行います。 - 暑熱順化期間の確保

熱中症リスクは、身体が暑さに慣れているか(暑熱順化の有無)によって大きく変わります。そのため、暑さに慣れていない労働者については、短時間からはじめて少しずつ作業時間を延ばすなど、十分な暑熱順化期間を設けるべきでしょう。 - 水分・塩分の摂取

自覚症状の有無にかかわらず、作業前後は水分・塩分を十分に摂取させます。また、イオン飲料や塩飴などを常備し、作業中も定期的な摂取を呼びかけましょう。 - 服装など

吸湿性や通気性の良い作業着、帽子、ヘルメットなどを着用させましょう。 - 職場巡視

定期的に作業場を見回り、労働者の様子を確認します。

健康管理

- 健康診断結果に基づく適切な措置

糖尿病や高血圧症、心疾患などの疾患は、熱中症の発症リスクを高めるおそれがあります。よって、健康診断で異常がみられた者については、医師の意見も聴取し、就業場所の変更や作業の転換など適切な措置を講じる必要があります。 - 日常の健康指導

睡眠不足や多量の飲酒、朝食を抜くことなどは、熱中症の発症リスクに影響を与えるおそれがあります。労働者には規則正しい生活を心がけ、作業後は十分な休息をとるよう指導しましょう。 - 健康状態の確認

作業開始前に、睡眠時間や飲酒の有無、朝食の摂取の有無などをチェックしましょう。健康状態が万全でない場合、作業への従事を認めない、別作業に従事させるなどの対応も検討する必要があります。 - 身体の状況確認

作業場には体温計などを設置し、労働者が自分で体温を測れる環境を整えましょう。

労働衛生教育

現場の管理者や労働者には、あらかじめ以下のような労働衛生教育を行いましょう。

- 熱中症の症状

熱中症の自覚症状や他覚症状を周知しておくことで、熱中症の早期発見につながります。 - 熱中症の予防方法

作業環境の管理、作業管理、健康管理の方法を周知し、日頃から熱中症対策の実施を促しましょう。 - 緊急時の救急処置

急速冷却の方法など、症状に応じた適切な救急処置について周知します。 - 熱中症の事例

「少しめまいがする」「ボーっとしている」など些細な異変も、熱中症の兆候である可能性があります。熱中症のリスクを見逃さないよう、実例を知っておくことも重要です。

その他、企業に求められる安全衛生教育については、以下のページで解説しています。

企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ

企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※

企業側人事労務に関するご相談 来所・zoom相談無料(初回1時間)

会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません。

受付時間:平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~18:00

※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある